0 Comments

À l’instar de la première édition du Cabaret Gravel, la nouvelle mouture comprend une douzaine de numéros de danse, musique et théâtre par tout autant d’artistes. Le maître de cérémonie Frédérick Gravel a un don certain pour désacraliser l’espace, pour le rendre convivial; la grande scène de l’Usine C a été quelque peu rétrécie pour permettre à bon nombre de spectateurs de s’asseoir à des tables sur trois côtés de la scène et un bar a été aménagé à même la salle. Malgré tout, soir de première, l’énergie n’était jamais tout à fait la même qu’elle était au Lion d’Or lors de l’édition de 2012. Peut-être est-ce en partie pourquoi les numéros ne volent en général pas aussi haut que ceux de l’édition précédente, mais notons tout de même quelques bons coups…

Le MC lui-même ravive l’intérêt pour sa création chorégraphique en dansant un duo inspiré de L’Après-midi d’un faune de Vaslav Nijinsky avec Clara Furey. Gravel conserve la bi-dimensionnalité de l’original, mais a rendu celui-ci plus queer (selon ses propres dires) en voulant rétablir une certaine balance entre la nymphe et le faune. Ce qu’on remarque surtout, c’est que les corps se font plus élancés qu’ils ne le sont habituellement dans la danse de Gravel, une qualité qui laisse entrevoir une nouvelle direction dans son travail. Furey elle-même y va d’une pièce somme toute convenue, mais qui finit tout de même par se démarquer du lot. La danseuse apparaît vêtue d’un chandail et de sous-vêtements noirs et chaussée de souliers à talons hauts scintillants. Elle accumule les gestes aguichants, écarte les jambes et tire sur ses longs cheveux noirs, mais l’effet désiré n’y est pas puisque le mouvement est saccadé, comme si elle n’était pas tout à fait en contrôle de son corps et peut-être encore moins de son esprit. Sa danse dérange plus qu’elle n’émoustille et lorsque Furey bascule dans le numéro qui suit le sien à coups de bribes de chanson pop, elle provoque un rire délicieusement inattendu. De son côté, l’auteur Étienne Lepage signe la pièce qui a la plus grande force de frappe. Trois acteurs émettent des énoncés de bullshit conventionnelle dont on s’attend de nous au « si » avant de prescrire « sauve-toi en courant. » Particulièrement savoureuses sont les répliques réservées à l’actrice (Marilyn Castonguay? Brigitte Poupart?), qui flirtent avec le féminisme. Avant de s’attaquer aux hommes qui urgent les femmes de sourire, elle recommande, « Si quelqu’un te dit que tu n’es pas dans la bonne toilette, dis-lui qu’il n’est pas dans le bon corps. » On se doute aussi que le Darth Vader sacrant de Lepage atteindra sûrement sa cible lorsque l’acteur Philippe Boutin aura bien mémorisé le texte. Selon le programme du spectacle, la durée de la soirée devrait être deux heures avec entracte. Soir de première, nous étions beaucoup plus près du trois heures. Osons espérer que le tir sera ajusté lors des représentations à venir. 4-7 mars à 20h Usine C www.usine-c.com 514.521.4493 Billets : 32$ / Étudiants ou 30 ans et moins : 24$

The show consists of eleven songs based on as many poems by Canadian author P.K. Page, put into music by trombone player Scott Thomson and his band, The Disguises. For the most part, Hood sings while three dancers take the stage. All performers are given some leeway to improvise.

In the beginning, the dance is just as jazzy as the music that accompanies it; in these small circle walks executed by the dancers, as well as in the partner work, with its musical comedy airs, though with the messiness of contemporary dance and the hesitations of improvisation. The dancers’ footsteps, heavy, vibrate all the way to the first row. They keep an eye on each other. The other’s movement can’t be counted on, but the other can. In improvised dance, it is the physical interaction between the performers, with its risk factor, that is most compelling. However, in most instances I’ve witnessed, dancers tend to fall back on the safety of solo work (except in contact improvisation, obviously). After the opening section, such is the case here. One can also notice the movements that dancers tend to fall back on. When they do reach out for the other, it is often more an interruption of their movement through the space as their arm prevents them from moving forward. Just as they brush aside the partner work, so they do with the more jazzy dancing. That is until the solo by Alanna Kraaijeveld in the middle section of the garden poems, “Picking Daffodils,” when she executes small steps while remaining in the same spot, spins, and moves her arms about excessively. Like in musicals, this solo looks like a duo with a missing or imagined partner; or, where the audience is the partner in what is the antipode of the private dance, a dance that only exists to be seen. With a sing-songy voice that effectively masks Page’s poetry, Hood offers a show that often feels like a jazz version of R. Kelly’s Trapped in the Closet. October 2-4 at 7:30pm & October 5 at 4pm Monument-National www.tangente.qc.ca 514.871.2224 Tickets: 23$ / Students: 19$ My wish for the Montreal dance scene in 2013 is for Marie-Hélène Falcon to quit her job as artistic director of the Festival TransAmériques. I’m hoping she’ll become the director of a theatre so that the most memorable shows will be spread more evenly throughout the year instead of being all bunched up together in a few weeks at the end of spring. With that being said, here are the ten works that still resonated with me as 2012 came to an end. 1. Cesena, Anne Teresa De Keersmaeker + Björn Schmelzer (Festival TransAmériques)

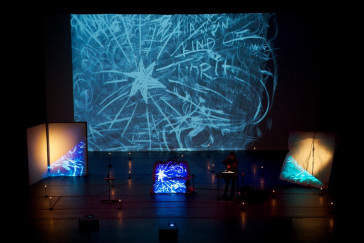

I’ve been thinking about utopias a lot this year. I’ve come to the conclusion that – since one man’s utopia is another’s dystopia – they can only be small in nature: one person or, if one is lucky, maybe two. With Cesena, Belgian choreographer Anne Teresa De Keersmaeker showed me that it could be done with as many as nineteen people, if only for two hours, if only in a space as big as a stage. Dancers and singers all danced and sang, independently of their presupposed roles, and sacrificed the ego’s strive for perfection for something better: the beauty of being in all its humanly imperfect manifestations. They supported each other (even more spiritually than physically) when they needed to and allowed each other the space to be individuals when a soul needed to speak itself. 2. Sideways Rain, Guilherme Botelho (Festival TransAmériques) I often speak of full commitment to one’s artistic ambitions as extrapolated from a clear and precise concept carried out to its own end. Nowhere was this more visible this year than in Botelho’s Sideways Rain, a show for which fourteen dancers (most) always moved from stage left to stage right in a never-ending loop of forward motion. More than a mere exercise, the choreography veered into the metaphorical, highlighting both the perpetual motion and ephemeral nature of human life, without forgetting the trace it inevitably leaves behind, even in that which is most inanimate. More importantly, it left an unusual trace in the body of the audience too, making it hard to even walk after the show. 3. (M)IMOSA: Twenty Looks or Paris Is Burning at the Judson Church (M), Cecilia Bengolea + François Chaignaud + Trajal Harrell + Marlene Monteiro Freitas (Festival TransAmériques) By mixing post-modern dance with queer performance, the four choreographer-dancers of (M)IMOSA offered a show that refreshingly flipped the bird to the usual conventions of the theatre. Instead of demanding silence and attention, they left all the house lights on and would even walk in the aisles during the show, looking for their accessories between or underneath audience members. Swaying between all-eyes-on-me performance and dancing without even really trying, as if they were alone in their bedroom, they showed that sometimes the best way to dramatize the space is by rejecting the sanctity of theatre altogether. 4. Goodbye, Mélanie Demers (Festival TransAmériques) Every time I think about Demers’s Goodbye (and it’s quite often), it’s always in conjunction with David Lynch’s Inland Empire. The two have a different feel, for sure, but they also do something quite similar. In Inland Empire, at times, an actor will perform an emotional scene, and Lynch will then reveal a camera filming them, as if to say, “It’s just a movie.” Similarly, in Goodbye, dancer Jacques Poulin-Denis can very well say, “This is not the show,” it still doesn’t prevent the audience from experiencing affect. Both works show the triviality of the concept of suspension of disbelief, that art does not affect us in spite of its artificiality, but because of it. 5. The Parcel Project, Jody Hegel + Jana Jevtovic (Usine C) One of the most satisfying days of dance I’ve had all year came as a bit of a surprise. Five young choreographers presented the result of their work after but a few weeks of residencies at Usine C. I caught three of the four works, all more invigorating than some of the excessively polished shows that some choreographers spend years on. It showed how much Montreal needs a venue for choreographers to experiment rather than just offer them a window once their work has been anesthetically packaged. The most memorable for me remains Hegel & Jevtovic’s The Parcel Project, which began with a surprisingly dynamic and humorous 20-minute lecture. The second half was an improvised dance performance, set to an arbitrarily selected pop record, which ended when the album was over, 34 minutes later. It was as if John Cage had decided to do dance instead of music. Despite its explanatory opening lecture, The Parcel Project was as hermetic as it was fascinating. 6. Spin, Rebecca Halls (Tangente) Halls took her hoop dancing to such a degree that she exceeded the obsession of the whirling dervish that was included in the same program as her, and carried it out to its inevitable end: exhaustion. 7. Untitled Conscious Project, Andrew Tay (Usine C) Also part of the residencies at Usine C, Tay produced some of his most mature work to date, without ever sacrificing his playfulness. 8. 1001/train/flower/night, Sarah Chase (Agora de la danse) Always, forever, Sarah Chase, the most charming choreographer in Canada, finding the most unlikely links between performers. She manages to make her “I have to take three boats to get to the island where I live in BC” and her “my dance studio is the beach in front of my house” spirit emerge even in the middle of the city. 9. Dark Sea, Dorian Nuskind-Oder + Simon Grenier-Poirier (Wants & Needs Danse/Studio 303) Choreographer Nuskind-Oder and her partner-in-crime Grenier-Poirier always manage to create everyday magic with simple means, orchestrating works that are as lovely as they are visually arresting. 10. Hora, Ohad Naharin (Danse Danse) A modern décor. The legs of classical ballet and the upper body of post-modern dance, synthesized by the athletic bodies of the performers of Batsheva. These clear constraints were able to give a coherent shape to Hora, one of Naharin’s most abstract works to date. Scrooge Moment of the Year Kiss & Cry, Michèle Anne De Mey + Jaco Van Dormael (Usine C) Speaking of excessively polished shows… La Presse, CIBL, Nightlife, Le Devoir, and everyone else seemingly loved Kiss & Cry. Everyone except me. To me, it felt like a block of butter dipped in sugar, deep fried, and served with an excessive dose of table syrup; not so much sweet as nauseating. It proved that there’s no point in having great means if you have nothing great to say. Cinema quickly ruined itself as an art form; now it apparently set out to ruin dance too. And I’m telling you this so that, if Kiss & Cry left you feeling dead on the inside, you’ll know you’re not alone.  Usually Beauty Fails, photo by Denis Farley Usually Beauty Fails, photo by Denis Farley Usually, I take notes during a performance to make it easier to write the review later. Last night though, at the premiere of Frédérick Gravel’s Usually Beauty Fails, I barely wrote anything. Instead, I kept thinking that I would simply recycle lines from reviews of previous Gravel shows I’d already written. However, now that I’m rereading those, it seems like a bad plan. It’s that, when I was first introduced to the work of Gravel over four years ago, I was still somewhat of a dance virgin, and most definitely a Gravel virgin. It was all new to me. On the other hand, I didn’t feel the need to take notes last night because I felt like I’d already seen it all before. And it’s about the only feeling I had. While Gravel’s choreography used to pack emotional punch, last night I felt nothing. I was ready to say that maybe it was official, that I was dead on the inside; but I was comforted by the fact that I just finished reading Jacques Poulin’s Le Vieux Chagrin this week and my heart can definitely still feel things. So, if I’m not dead on the inside, what changed? After the show, my date told me something to the effect that the show didn’t have as much impact on her as the choreographer’s GravelWorks (2008) had, maybe because the element of surprise was gone. Funnily enough, her statement echoed what little I had written in my notebook: “L’émotion est une surprise? Comment expliquer son retour? Ou, plutôt, l’émotion nous prend par surprise?” No matter how it works, the result here is: no surprise, no emotion. The one thing that was useful from a review of Tout se pète la gueule, chérie (2010) that I had written was this: “It is as if, in the absence of women, [Gravel] does not quite know how to make men dance together.” Now that women have been reintroduced into the mix, I realized that he doesn’t know how to make women dance together either. At a certain point in your life, you want to stop fucking virgins and hopefully have better sex. Usually Beauty Fails has yet to reach that point. P.S. While I was revising this text, I came across this quote by Lewis Mumford: “Because of their origin and purpose, the meanings of art are of a different order from the operational meanings of science and technics: they relate, not to external means and consequences, but to internal transformations, and unless it produce these internal transformations the work of art is either perfunctory or dead.” November 7-10 & 14-17 at 8pm Cinquième Salle www.dansedanse.net 514.842.2112 / 1.866.842.2112 Tickets: 36.10$  Cesena, photo d'Anne Van Aerschot Cesena, photo d'Anne Van Aerschot L’impression que Cesena – le spectacle de près de deux heures da la chorégraphe belge Anne Teresa De Keersmaeker – laisse pourrait être traître. Je ne peux qu’y penser comme une utopie. Pourtant, si je m’efforce, je dois me rappeler que les premières 30-40 minutes sont exigeantes. Une seule lumière éclaire à peine la scène, de sorte que l’action est pratiquement invisible même lorsqu’elle est excessivement dynamique. Les interprètes sont alors moins corps que contours, moins physiques qu’audibles. La scène est parsemée de sable formant un large cercle et, typique pour De Keersmaeker, les pieds des interprètes trainent sur le sol. Pied contre sable, sable contre sol. Plancher sablé. Les interprètes ne volent pas, ne flottent pas. Leur danse est bien ancrée dans le poids indéniable du corps qui les humanise. Ils sont dix-neuf en tout, certains danseurs, certains chanteurs, sans toujours qu’on puisse les différencier, même si on peut souvent le deviner. C’est que tous les interprètes s’adonnent autant à la danse qu’au chant. Pour cette dernière, on retourne au quatorzième siècle avec l’ars subtilior, ici dirigé par Björn Schmelzer. Le peu que l’on aperçoit nous laisse déjà entrevoir la communauté. Les mains des uns reposent sur les épaules des autres alors qu’ils se déplacent à l’unisson. Une note, un pas. Silence, immobilité. La danse et le chant deviennent indissociables. Après tout, ils émanent tous deux du mouvement. Et une deuxième lumière. Ce n’est qu’à ce moment qu’on découvre le genre, qui se trouve être hors du commun pour un spectacle de danse contemporaine. Seize hommes et seulement trois femmes. Et une troisième lumière. J’ai parlé d’utopie parce qu’il y a ici une parfaite balance entre la communauté et l’individu. Les interprètes se supportent, souvent plus moralement que physiquement, mais aussi s’effacent vers les côtés de la scène lorsqu’ils doivent laisser de la place aux individus qui se démènent dans l’extase. On retrouve aussi cette dualité dans les costumes. Leurs chandails, pantalons et robes sont tous foncés, clairement le fruit d’une coordination esthétique. Par contre, aux pieds, on devine de par l’éclectisme coloré qu’on y trouve que chacun porte ses espadrilles préférées. Vers la fin du spectacle, certains échangeront leur sombre chandail pour un plus coloré. Je parle aussi d’utopie à cause de l’effacement des rôles prédéterminés qui permet à tous les interprètes de s’adonner à la danse et au chant. Oui, on peut deviner que certains sont plus danseur que chanteur (et vice versa), mais ce n’est pas perçu comme étant « meilleur » ou « pire. » Ce sont tout simplement différentes qualités de mouvement et de voix qui émergent. Ils sont tous beaux. Cesena 1-2 juin à 20h Théâtre Maisonneuve www.fta.qc.ca 514.844.3822 / 1.866.984.3822 Billets à partir de 35$  Chutes incandescentes, photo de Michael Slobodian Chutes incandescentes, photo de Michael Slobodian Hier soir, à l’Agora de la danse, je n’arrêtais pas de penser au monologue d’Étienne Lepage interprété par Francis Ducharme lors du Cabaret Gravel Cabaret. Dans ce texte, Ducharme se plaignait des spectacles qui l’emmerdent, surtout qu’il n’en demande pas tant que ça. Il veut juste une idée, nous disait-il. Si je me souviens bien, il continuait : parfois, je regarde, puis j’en trouve pas une crisse. Et voilà. Chutes incandescentes de Clara Furey et Benoît Lachambre, c’est deux artistes à la recherche d’un concept. Dans le programme, on parle d’hommage « aux racines orientales de l’individu occidental. » Une idée intéressante, certes, mais elle n’est pas sur scène et il n’y a rien pour la remplacer. On a l’impression qu’on en est encore au stade du travail en studio. La proposition n’est pas claire, mais on ne peut même pas dire qu’elle est floue ou ambiguë. Elle n’est juste pas là. Les interprètes se démènent sur scène, et pourtant rien ne se passe là où c’est important : à l’intérieur du spectateur. Autour de moi, les soupirs se faisaient entendre, comme si les spectateurs cherchaient à laisser échapper le vide que le spectacle laissait en eux. Pourtant, je suis sensible. Je pleure à rien, je ris quand je songe à un chat qui essaie de se gratter sans y parvenir, et je n’ai qu’à penser à Jean Charest pour me fâcher. Mais là, rien. Le mouvement des interprètes dans l’espace est limité et on fait une mauvaise utilisation de la scène. On dirait que la salle a été choisie pour le nombre de spectateurs et non pour les besoins de la pièce. Il y a un tableau qui aurait pu être intéressant, alors que Lachambre en avant-scène tape des pieds en tremblant de tout son corps et en levant ses bras graduellement, une lumière l’éclairant de dessous. C’est visuellement étrange, mais la musique de Furey, malgré son talent, demeure restreinte et ne complémente pas l’action. Autrement, les clichés de danse contemporaine s’enfilent. Les deux éléments positifs du spectacle : le son et l’éclairage. Est-ce la directrice technique Karine Gauthier que l’on doit remercier? Le critique de cinéma Gene Siskel avait l’habitude de se poser la question, « Est-ce que ce film est plus intéressant qu’un documentaire sur les mêmes acteurs qui dîneraient ensemble? » En danse, on pourrait se demander, « Est-ce que cette pièce est plus intéressante qu’un spectacle où les mêmes interprètes ne feraient qu’improviser? » J’en doute. Chutes incandescentes 25-27 mai à 19h Agora de la danse www.fta.qc.ca 514.844.3822 / 1.866.984.3822 Billets à partir de 30$  Laurie Anderson's Delusion, photo by Leland Brewster If the world is going to end, Laurie Anderson might as well be your travelling companion. That’s at least how she made me feel last night at the Montreal premiere of her show Delusion. Though the many stories she tells over the 90 minutes the show lasts might at first appear eclectic, a sense of the end of the world pervades all of them, or at the very least the end of life. Ends even, for as she points out, from the moment we come into this world, we are destined for multiple deaths. The scenography is simple, even basic, but effective. A rock-like structure in the middle of the stage acts as a screen for smaller grey rocks that constantly mutate in watery ripples. On the screen at the back, the largest of four, a small wooden frame appears within which, appropriately, leaves fall. This is not only coincidental; as we will find out, Delusion takes place within a perpetual, rainy autumn. The Great Flood. On either side, two smaller screens. The one on the left, like the blank pages of an open book; on the right, rippled like the bed sheet of an unmade bed. The latter is also the first image to appear on them, sheets of a peachy skin colour. Unlike Anderson’s recorded material, highly cerebral, the music she creates for the show is surprisingly cinematic, sometimes even downright emotional. As she takes on a deep electronically modified male voice, her mysterious synth composition is reminiscent of Angelo Badalamenti’s score for Twin Peaks. It is just as probable that things might turn out to be gloomy or funny. The darkness of the candle-lit room, the smoke that fills the screens as well as the stage itself, visible in the narrow strips of light, and the red curtains on video all facilitate the comparisons to David Lynch, as cliché as those might be. The incessant music cradles the audience from left to right, allowing them to comfortably settle into the slow and hypnotic show. From early on, Anderson commands a certain reverence. There is indeed something mythic about her. She is as comfortable on stage as any performer I have ever seen. She playfully interacts with the projection, swaying her foot in front of the projector beam so that its shadow appears to be treading the video ground. And, as if her stage presence wasn’t enough, she is also a gifted storyteller. Even when Anderson tackles such serious issues as colonialism or the consequences of rampant capitalism in America, she manages to do it with lightness and humour, never forgetting the ultimate absurdity of life. And, therefore, of death too. So, if this is indeed the end of the world, we can be thankful that there is Anderson’s voice to put everything back into perspective, to make us laugh and reassure us. Delusion October 4-6 at 8pm Usine C http://usine-c.com/ 514.521.4493 Tickets: 40$ / Under 31 years old: 30$  Poupart & St-Pierre par St-Pierre & Poupart Poupart & St-Pierre par St-Pierre & Poupart Chaque fois que j’entends « Only Girl (In the World) » de Rihanna, je me dis que la chanteuse est rendue au point de sa carrière où les studio execs peuvent choisir ses singles en lançant une fléchette sur son album. Peu importe la qualité de la chanson, ça va tourner à la radio et ça va être un hit. C’est un peu le sentiment que j’ai ressenti hier quand j’ai été voir What’s Next?, le nouveau show de Dave St-Pierre et Brigitte Poupart. St-Pierre, c’est le Rihanna de la danse contemporaine; il peut faire ce qu’il veut et on va y aller pareil. Comme c’est toujours le cas avec St-Pierre, le show est hanté par la mort, commençant par le plancher de terre sous leurs pieds et dans laquelle on va tous finir. Les deux créateurs s’y retrouveront peut-être un peu plus vite que nous, puisqu’ils se ramassent entre les lames que se lancent des jongleurs. Ils deviennent ensuite participants d’un jeu télévisé régi par une divinité aux desseins obscurs, So You Think You Can Die. Ils démontrent que, peu importe comment on parle de la mort, on se retrouve toujours inévitablement dépourvu devant sa réalité; c’est pour cette raison que le mieux que St-Pierre peut faire, c’est citer des exemples du film Ghost pour expliquer ce qui leurs arrive. Il en ressort un sentiment d’urgence qui pousse les artistes à accomplir tous leurs fantasmes scéniques. Après tout, on pourrait mourir demain. Heureusement pour eux, leur dieu est prédisposé à exaucer tous leurs vœux. Ça commence avec des artistes de cirque qui n’en finissent plus de démontrer leurs exploits. Un peu comme la scène de mariage interminable qui ouvre The Godfather de Coppola. Poupart et St-Pierre dévoilent ensuite les détails les plus intimes de leurs vies à leur dieu pour tenter de l’apaiser. Lorsque Poupart en révèle un peu trop pour St-Pierre, il s’exclame « On se garde une petite gêne, Brigitte! » Évidemment, l’humour ironique est dérivé du fait qu’il est bien connu que St-Pierre n’a pas de limites. Mais ça démontre aussi que nous traçons tous nos lignes à différents endroits, et qu’il faudrait peut-être un peu moins juger les gens lorsqu’ils dépassent les limites que nous nous sommes imposées et qui ne sont pas nécessairement les leurs. Et suivent les fantasmes scéniques. Le Sacre du printemps de Pina Bausch pour Poupart. Sa formation n’est pas en danse, mais sa performance est convaincante. Les spectateurs se retrouvent de deux côtés opposés de la scène, ce qui la pousse à danser en conséquence. C’est un des aspects les plus intéressants du tableau, puisqu’elle ne peut faire dans la frontalité, ce qui multiplie les perspectives sur le mouvement. C’est suivi d’une séquence de bataille en slow motion à la Matrix, encore là pour Poupart, mais pour laquelle St-Pierre devient son adversaire. Ça devrait être risible, et ce l’est, même s’ils semblent plutôt vouloir trouver une beauté plastique au mouvement... mais elle n’y est pas, sauf si on observe l'ombre des danseurs au mur plutôt que leurs corps. C’est une des forces de St-Pierre d’extraire le plus de matériel percutant d’idées souvent simples, mais là l’effet n’y est pas et ça ne fait que perdurer. C’est ensuite au tour de St-Pierre, qui reçoit une armure métallique et une épée du ciel pour jouer Hamlet. Le moment fort est une gracieuseté de Carrie de Brian de Palma, et heureusement puisque St-Pierre, à peine audible, ne prouve pas son talent d’acteur. On retourne à Poupart lorsque la porte de garage aux côtés de la scène s’ouvre et qu’elle en tire une énorme carcasse d’un animal méconnaissable de son traitement au boucher. Poupart se glisse à l’intérieur, là où les organes se trouveraient habituellement. Le sang couvre son corps. Même si la chaire animale a déjà été utilisée en art (par l’artiste canadienne Jana Sterback pour sa légendaire sculpture Vanitas : Flesh Dress for an Albino Anorectic, entre autres), si rarement sommes-nous confrontés à sa réalité à l’ère moderne qu’elle en demeure percutante. C’est donc le tableau le plus efficace de la soirée, même si deux des éléments qui ont contribué à cet effet en soir de première se sont avérés accidentels. Le premier : deux papillons de nuit qui se sont faufilés dans la salle à travers la porte et qui battaient des ailes dans la lumière de scène autour de la bête; l’introduction du réel dans l’artificiel. Le deuxième : lorsque Poupart tentait de soulever la carcasse à l’aide de chaînes et que le mécanisme de poulies ne semblait pas fonctionner, son mouvement traduisait une frustration et une panique grandissantes qui ont aussi fait basculer sa performance dans le réel. Scène d’amour, pour le romantique St-Pierre, évidemment. Alors que St-Pierre est vocal, son partenaire est des plus silencieux, comme s’il était un homme sorti d’un rêve, plus image que son. Finalement, une section danse pour Poupart et St-Pierre maintenant recouverts de gras. Malheureusement, je me trouvais du côté de Poupart, et je pouvais voir que de l’autre côté de la scène St-Pierre donnait une bien meilleure performance. Un petit encore en chanson, comme dans Tout se pète la gueule, chérie de Frédérick Gravel, dans lequel St-Pierre dansait l’an dernier lors du même festival. Poupart au piano, St-Pierre qui chante. Encore là, on se rappelle que St-Pierre est chorégraphe, et tant mieux. À vouloir réaliser leurs fantasmes scéniques, les deux artistes en sont arrivés à capitaliser sur leurs faiblesses. C’est pour cette raison qu’ils se font voler la vedette par les musiciens live, plus intéressants à observer. Comme quoi les fantasmes s'avèrent souvent décevants en réalité. What’s Next? 6 au 9 juin à 21h 1300 Saint-Patrick (coin Wellington) www.fta.qc.ca 514.844.3822 Billets : 38$ / 30 ans et moins, 65 ans et plus : 32$ |

Sylvain Verstricht

has an MA in Film Studies and works in contemporary dance. His fiction has appeared in Headlight Anthology, Cactus Heart, and Birkensnake. s.verstricht [at] gmail [dot] com Categories

All

|

RSS Feed

RSS Feed